令和7年度企画展示2

「昭和香川と地域の変貌- 高度経済成長から瀬戸大橋」

開催期間:令和7年10月28日~12月14日

令和7年は昭和100年の年にあたります。昭和の後半は、地域の風景が変わるような変貌の時代です。この度の展示では、地域の風景が大きく変わった丸亀市、坂出市、宇多津町の三地域を取り上げ、県公文書や行政資料を中心に記録資料(アーカイブズ)を展示しております。

県公文書や行政資料だけでなく、当時を物語る写真や地図などの地域資料を併せることで形成される豊かなアーカイブズ群をご覧ください。

(資料1)

(資料1) 「番ノ州地区臨海工業用土地造成事業(第1期工事)状況写真」 昭和43年(1968)

県が事業主体となり昭和39年(1964)4月から昭和51年3月にかけ、番の州地区臨海工業用土地造成事業がなされた。国では水島航路・南北備讃瀬戸航路の浚渫工事を進めており、県ではその浚渫によって発生する土砂を利用して浅瀬の埋め立てを行った。第一期工事と第二期工事のうち第一期工事の状況写真である。埋め立てと道路建設と工場立地の3事業が並行して急ピッチで進められていることがわかる。昭和39年には川崎重工業(株)坂出工場が、昭和42年には四国電力(株)坂出発電所および三菱化成工業(株)坂出工場、昭和43年三菱軽金属工業(株)坂出工場が立地した。

(資料2)

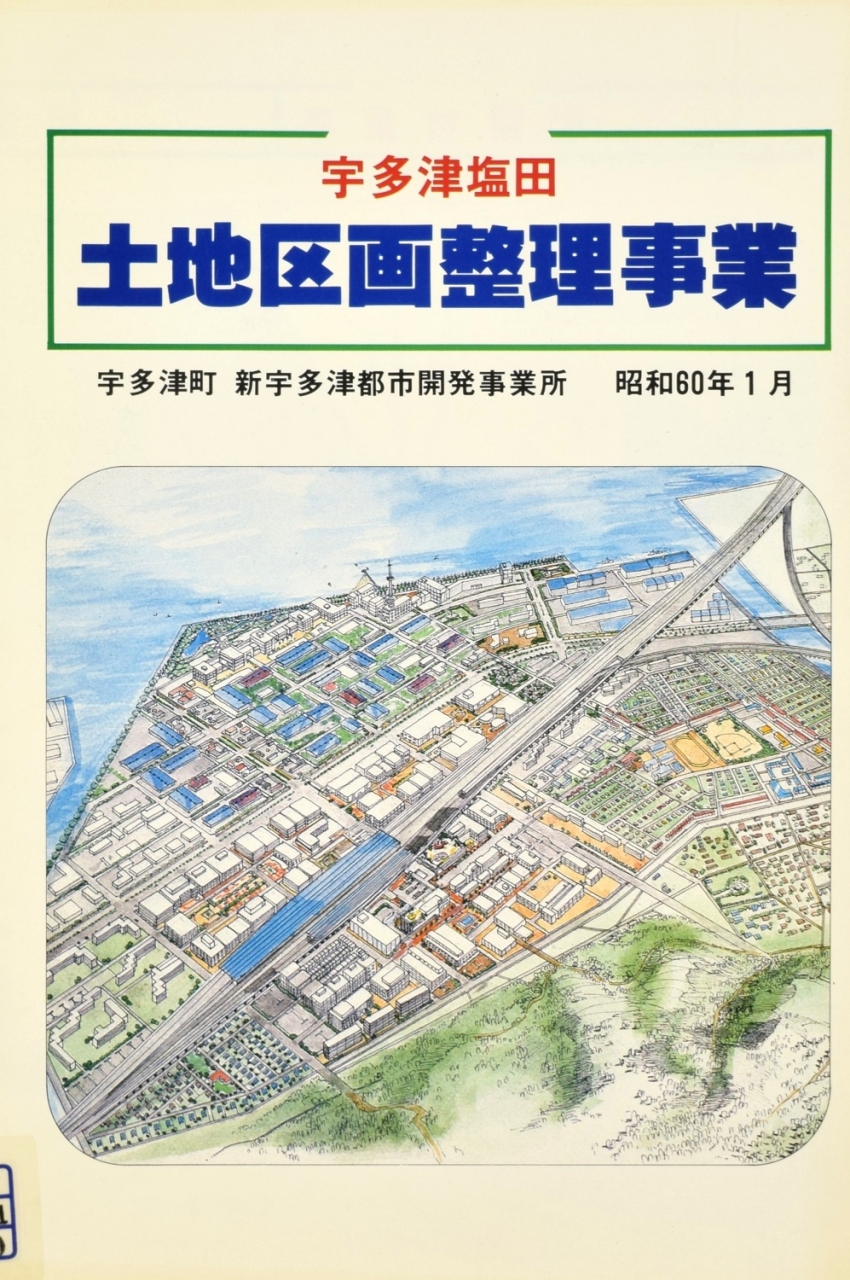

(資料2) 「宇多津塩田土地区画整理事業」 昭和60年(1985)

宇多津町と新宇多津都市開発事務所が作成したパンフレット。約190㌶の広大な塩田は、昭和46年(1971)塩田での製塩廃止に伴い塩田跡地となった。塩田跡地は瀬戸大橋架橋に伴う鉄道ルートとして、新宇多津駅舎の設置・在来線の移設が決定し、香川中央都市計画事業宇多津塩田土地区画整理事業が行われることとなった。

(資料3)

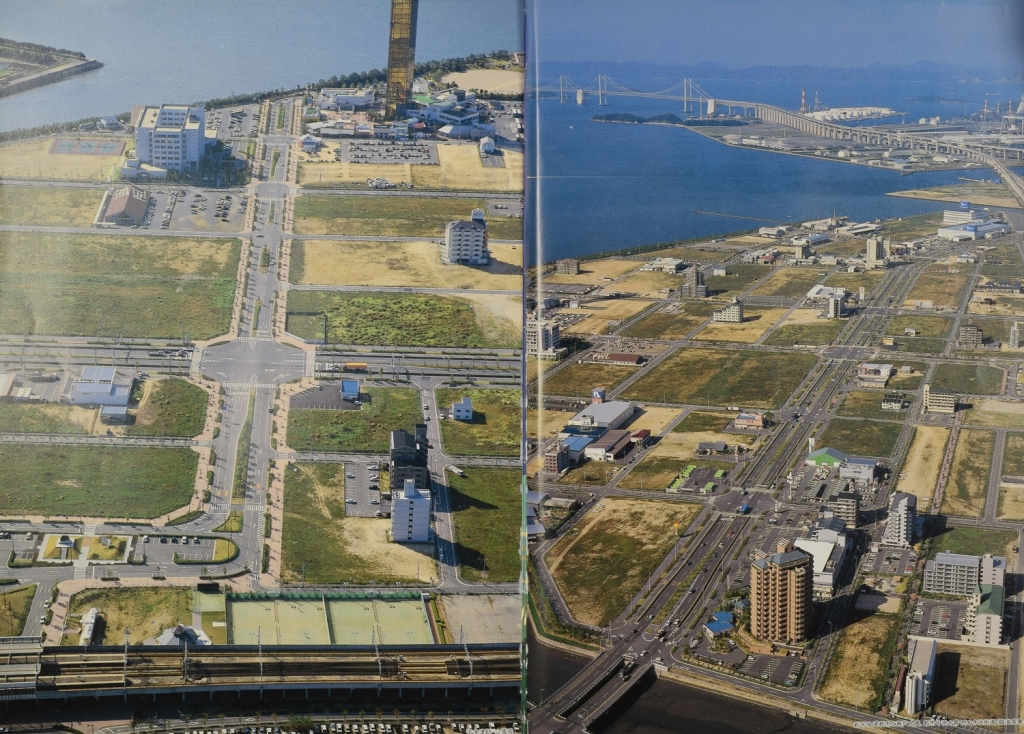

(資料3) 「歴史と未来の大きな出合い―新宇多津都市誕生のへのあゆみ―」 平成3年(1991)

平成3年(1991)の新宇多津都市の写真が掲載されている。昭和63年(1988)3月17日オープンのゴールドタワー。道路をはさんで西側には平成元年(1989)4月1日善通寺市より移転・開校の香川短期大学がある。空撮写真から新宇多津都市でのビルの建設が進む前の状況がわかる。

(資料4)

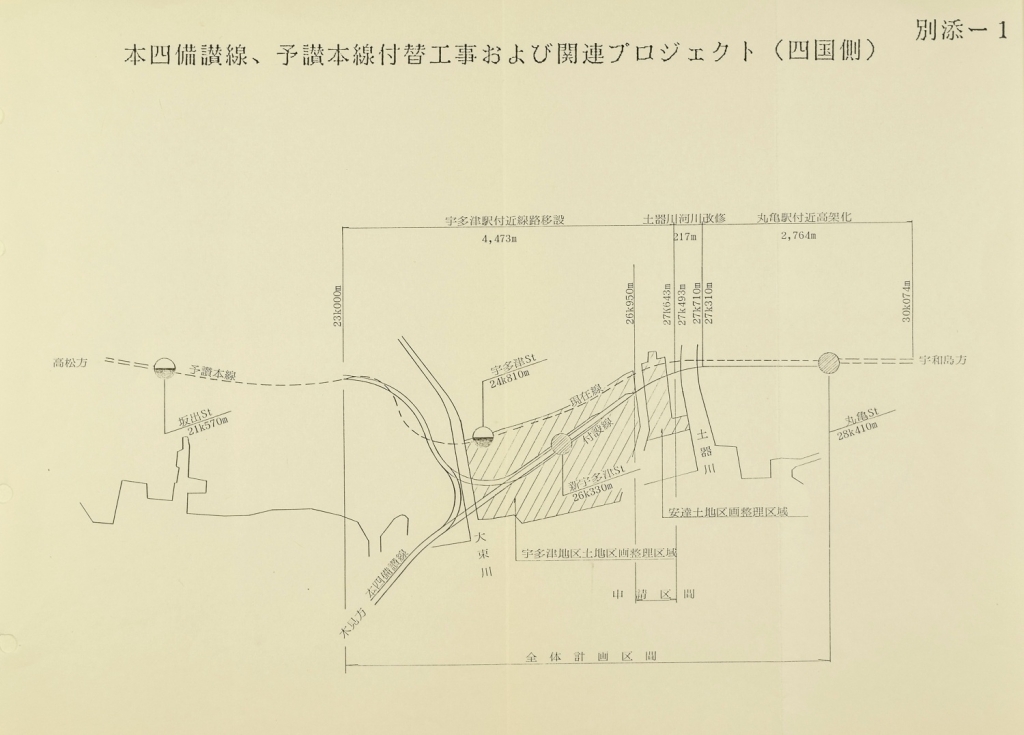

(資料4) 「事業認定申請書 予讃本線宇多津停車場・丸亀停車場間の一部線路移設工事」 昭和61年(1986)

予讃本線宇多津停車場・丸亀停車場間の一部線路移設工事 事業認定申請書は、本四備讃線、宇多津駅と丸亀駅間における線路移設工事の事業認定に関する県の公文書。移設前の線路は現在よりも南側の人家密集地を通っていた。人家を避け、塩田跡地を利用するルートが選定された。

令和7年度企画展示1「香川を結ぶ、四国とつなぐ

~近代かがわ「道」のアーカイブズ~」

開催期間:令和7年6月20日~8月31日

展示チラシ(PDF)はこちらからご覧になれます。

明治時代になり近代国家としての道を歩み始めた日本。そのなかで、人々の行動範囲は大きく広がりました。江戸時代の讃岐に住んだ人々も、藩から香川県、そして四国さらには…とその活躍の場は拡大していきます。

そうした行動範囲の広がりを支えたものの一つが「道」です。今回の県立文書館企画展「香川を結ぶ、四国とつなぐ ~近代かがわ「道」のアーカイブズ~」ではその道、特に「道路」と「鉄道」について文書館所蔵のアーカイブズにより紹介していきます。

あの道にそんな人の関わりが?、香川最初の鉄道は今も残るあの路線だったのか、などご存知の方もそうでない方も、近代かがわ「道」のアーカイブズから、香川の各地が結び付き、さらに四国4県をつなぐ道が生まれた様子の一端をこの展示でご覧いただきます。

(資料1)

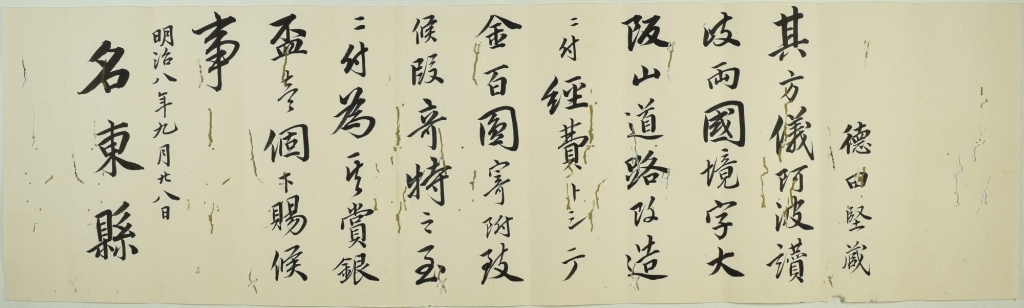

(資料1) 「褒状」

「阿波讃岐両国境字大坂山道路改造」経費への寄付金に対する褒状。こうした寄付金が有志者の募金として工事を支えており、なかには財田上ノ村、豊田郡河内村(どちらも現在の三豊市)といった、直接道路改良の恩恵を受けにくいと思われる県西部の人々からの寄附も見られることが興味深い。

(資料2)

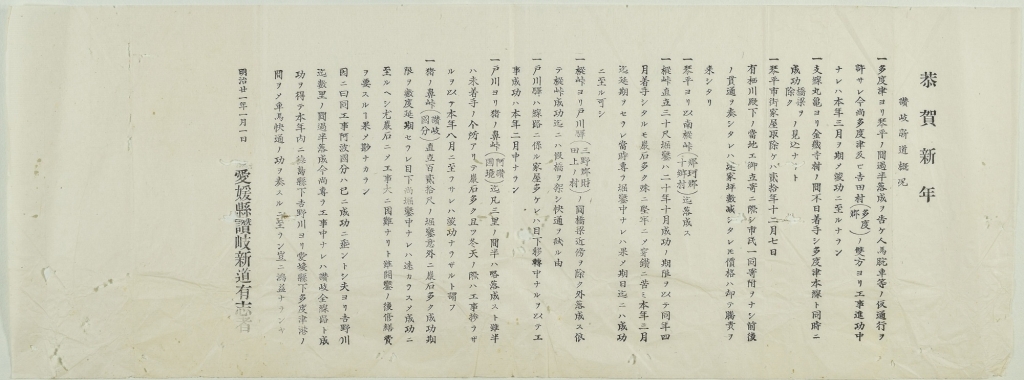

(資料2) 「讃岐新道概況」

讃岐新道とは四国新道の讃岐部分の呼び名で、資料はその讃岐新道の建設状況の報告を年賀状の形で送ったもの。発行を担当したのは大久保諶之丞。諶之丞はこうした年賀状を年によっては350通以上送っていたことが、大久保家に遺された資料などからわかる。新道工事で広く協力を仰ぐことが、同時に負担となることを理解していた諶之丞は、こうした報告を丁寧に行うことで人々の理解を得ようとしたのであろう。

(資料3)

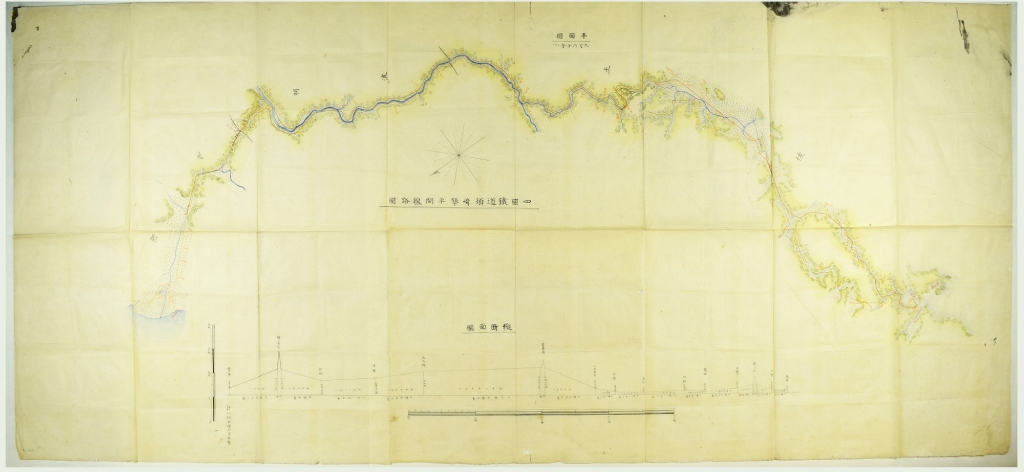

(資料3) 「四国鉄道須崎琴平間線路図」

明治25年(1892)に公布された鉄道敷設法を受け、四国でも琴平-須崎(すさき)間、箸蔵(はしくら)-徳島間、丸亀-徳島間の鉄道建設が計画された。資料は明治27年に実施の現地調査で作成された線路図。多度津から猪(いの)ノ鼻(はな)峠越え、高知経由須崎までの路線案を図にしたもので、現在のJR土讃線との類似もあり実際の鉄道建設に影響を与えたことが予想される。

(資料4)

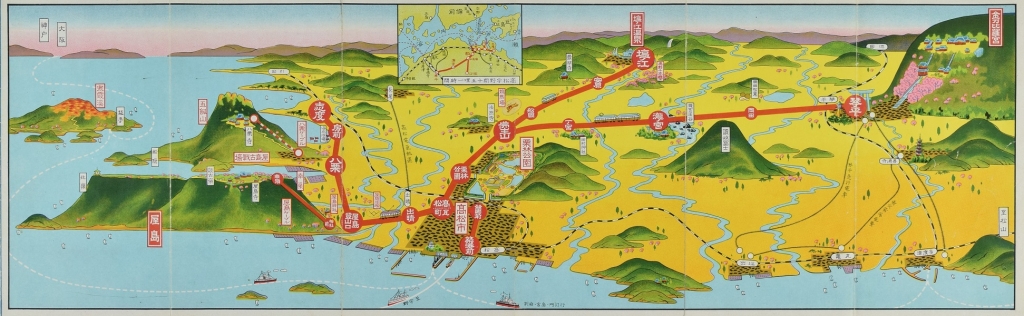

(資料4) 「讃岐遊覧電車御案内」

昭和の香川の鉄道は高松、坂出、丸亀、多度津といった県内の主要都市・港湾と琴平、塩江、屋島などの観光地を結ぶ、一大鉄道網を形成した。屋島、八栗のケーブルカーも建設されたほか、特に琴平では昭和5年(1930)の琴平急行電鉄の開通もあって複数の路線が乗り入れ、4つの駅が立ち並ぶこととなった。